Das Wichtigste zur Energie- und Mobilitätswende

e2connect bodensee

Emissionsfreier und klimaneutraler Verkehr in der Bodenseeregion – das ist unser Ziel. Dazu gehört auch die Bereitstellung der notwendigen grünen Energie (Kraftstoffe/Strom) für die Fahrzeuge auf der Straße, die Schiffe auf dem Wasser und die Bahn.

Um klimafreundliche Mobilität zu verstehen, muss man unsere heutige Energieversorgung kennen: Strom aus der Steckdose und Benzin von der Tankstelle sind für uns seit Generationen selbstverständlich geworden. Doch woher diese heute meist fossile Energie kommt, bleibt oft unbeachtet.

Ein attraktives, öffentliches Nah-, Regional, und Fernverkehrssystem gehört ebenfalls zu den Themen, die wir im Auge haben. Viele Strecken können in unserer Region auch problemlos und gesundheitsfördernd mit dem Rad zurückgelegt werden.

Den größten Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leisten Verhaltensänderungen: Vom Gewohnten zum Sinnvollen.

Studie zur Klimaneutralen Schifffahrt auf dem Bodensee (2023):

Machbarkeitsstudie Klimaneutrale Schifffahrt Bodensee

Fact-Sheet zur Klimaneutralen Schifffahrt auf dem Bodensee (2025)

Factsheet-Klimaneutrale Schifffahrt

Buchtipp:

Wasserstoff auf dem Weg zur Elektromobilität

Studie zur Klimaneutralen Schifffahrt auf dem Bodensee (2023):

Machbarkeitsstudie Klimaneutrale Schifffahrt Bodensee

Buchtipps

Die Mobilität und der Transport von Gütern sind seit jeher an die Verfügbarkeit von Energie gekoppelt. Jahrtausende lang wurde die Mobilität durch Biomasse in Form von Hafer als Pferdefutter und Wind für den Antrieb von Segelschiffen geprägt. Mit der Erfindung der Dampfmaschine im 18. Jahrhundert und der flächendeckenden Verfügbarkeit von Kohle begann eine neue Ära der Mobilität: Eisenbahnen und Schiffe ermöglichten den schnellen und einfachen Transport von Gütern und Menschen über weite Strecken. Kraftstoffe auf Erdölbasis und Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren traten zu Beginn des letzten Jahrhunderts ihren Siegeszug an. Namen wie John D. Rockefeller, Henry Ford oder Gottfried Daimler und Karl Benz stehen für den Beginn einer Erfolgsgeschichte, die den globalen Verkehrssektor bis heute prägt. Der wirtschaftliche Aufschwung, der bis heute anhält, ist eng mit fossilen Brennstoffen und Verbrennungsmotoren verbunden. Beides hat den Industriestaaten weltweit viel Wohlstand gebracht,.

Damit verbundenen ist der bis heute steigende Verbrauch von Erdöl, der inzwischen weltweit 54.000 TWh erreicht hat, und den damit verbundenen Emissionen von CO2 und Schadstoffen. Die tägliche Produktion und der tägliche Verbrauch von Rohöl liegen heute bei rund 100 Millionen Barrel (1 Barrel entspricht159 Liter). Bei einem Handelspreis von 80 US-Dollar pro Barrel bedeutet dies, dass allein für Rohöl jeden Tag rund 8 Milliarden US-Dollar den Besitzer wechseln. Für die gesamte Wertschöpfungskette von Benzin oder Diesel ist es etwa das Dreifache. Das ist ein Hinweis auf den enormen wirtschaftlichen Wert und die damit verbundene Macht der Industrie, die hinter den fossilen Brennstoffen und deren Verwendung steht.

Ein sehr wichtiger Aspekt sollte hier hervorgehoben werden: Fossile Energieträger werden heute fast vollständig und kontinuierlich (Tag für Tag) in die meisten Länder der Welt importiert. Für Deutschland werden 70 Prozent der benötigten Energie importiert. Im Verkehrssektor ist Deutschland fast vollständig auf Energieimporte angewiesen. Diese festen, flüssigen oder gasförmigen Energieträger sind leicht zu lagern und zu transportieren. Das ermöglicht die schnelle und problemlose Betankung von Fahrzeugen mit der benötigten Menge zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Die notwendige Infrastruktur vom Schiffs-, Bahn- oder LKW-Transport über Pipelines bis zu den Tankstellen wurde über Jahrzehnte mit großem Aufwand optimiert und ist heute voll funktionsfähig.

Die folgende Grafik zeigt die Anteile der heutigen Energieträger an unserer Primärenergieversorgung und die Reduktionsziele für das Jahr 2030, die durch Strom aus Wind und Sonne gedeckt werden sollen (alle Zahlen in Terrawattstunden).

Die fossilen Energieträger sind endlich. Ihre Gewinnung wird immer komplexer, teurer und ist oft mit Umweltschäden verbunden, wie es beim Fracking von Erdgas und Erdöl auftritt. Das Hauptproblem bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe ist die damit verbundene Freisetzung von CO2 und ihr Einfluss auf globale Erwärmung. Daher haben viele Länder beschlossen, klimaneutral zu werden. In Deutschland hat man sich das Jahr 2045 – also in nur 20 Jahren – als Ziel gesetzt. Die EU hat das Jahr 2050 gesetzlich verankert, China will bis 2060 CO2-frei werden. Vergleicht man dies mit der Entwicklung der Energieversorgung in den letzten hundert Jahren, so sind dies extrem ambitionierte Pläne.

Bleibt die Schlüsselfrage: Welche werden die dominierenden Energiequellen der Zukunft in der so genannten postfossilen Welt sein?

Die Entstehung von Kohle, Erdöl und Erdgas beruht auf der Umwandlung von Biomasse, die vor 65 bis 300 Millionen Jahren begann. Damals wie heute entsteht Biomasse aus der Kombination von Sonnenlicht, CO2 aus der Atmosphäre und Wasser durch den natürlichen Prozess der Photosynthese. Noch heute ist dieser Prozess die größte Senke für das bei Verbrennungsprozessen freigesetzte CO2. Das Dilemma ist, dass die „Natur“ rein rechnerisch eine Million Jahre gebraucht hat, um die Mengen an fossilen Brennstoffen zu „produzieren“, die heute jährlich verbrannt werden. Ein gigantisches Ungleichgewicht zwischen Bindung und Freisetzung von CO2.

Das bedeutet auch, dass die Energieversorgung der Zukunft nur in sehr begrenztem Umfang auf der Basis von natürlich gewachsener Biomasse aufgebaut werden kann. Der Wirkungsgrad der Umwandlung von CO2 in Biomasse durch Photosynthese liegt deutlich unter einem Prozent. Zudem dauert es rund 20 Jahre, bis ein Baum so weit gewachsen ist, dass er nennenswerte Mengen an CO2 binden kann. Auch wenn die energetische Nutzung von Reststoffen (z.B. Kläranlagen oder Altspeisefette) einen Teil der zukünftigen Energieversorgung übernehmen kann, sind biogenen Quellen deutliche Grenzen gesetzt.

Es gibt nur einen Weg, den Löwenanteil an nicht-fossiler Energie in den nächsten Jahrzehnten bereitzustellen: Die technische Nutzung der Sonnenenergie. Moderne Photovoltaikanlagen wandeln die Sonnenstrahlung mit einem Wirkungsgrad von rund 25 Prozent in Strom um, was mindestens 50-mal besser ist als Stromerzeugung aus Biogas und dem natürlichen Prozess der Photosynthese für den Anbau von Energiepflanzen wie Mais. Die hohe Sonneneinstrahlung im Sonnengürtel der Erde (Wüsten) hat das Potenzial, ein Vielfaches des heute weltweiten Energiebedarfs zu liefern. In Verbindung mit den immer kostengünstigeren Solarmodulen sind bereits heute Stromerzeugungskosten in der Größenordnung von 1 Cent/kWh möglich. Mit weiterem technologischem Fortschritt und dem Ausbau der Produktionskapazitäten ist eine weitere Halbierung der Kosten zu erwarten.

Neben der ausreichenden Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien gibt es noch ein weiteres grundlegendes Problem: Die hohe Volatilität der Stromerzeugung aus Sonne und Wind. Die daraus resultierenden Herausforderungen sind bei den verantwortlichen Akteuren in Industrie und Politik erst teilweise angekommen. Die Verfügbarkeit von Solarstrom ist direkt an den Tag-Nacht-Rhythmus gekoppelt. Im Sommer gibt es viele lange Sonnentage und im Winter nur wenige Stunden, falls überhaupt, in denen die Sonne in Deutschland zu sehen ist. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes haben wir in Deutschland rund 1.800 Sonnenscheinstunden. Das bedeutet, dass zu 80 Prozent des Jahres (8.760 Stunden) kein oder nur sehr wenig Solarstrom aus heimischen Quellen zur Verfügung steht. Bei der Windenergie sieht es je nach Standort nicht viel besser aus: Bei der Erzeugung an Land wird mit rund 1.800 Volllaststunden gerechnet. Bei Off-Shore-Windkraftanlagen sind es 4.500 Stunden. Das bedeutet, dass auch hier große Lücken bestehen, wenn man eine bedarfsgerechte Versorgung mit Strom zu jeder Tages- und Jahreszeit sicherstellen will und zwar unabhängig von der installierten Erzeugungskapazität: Keine Sonne und kein Wind bedeuten kein Strom. Mit dem schnellen Ausbau der Batterie-elektrischen Mobilität und von Wärmepumpen wird diese Lücke zukünftig immer größer.

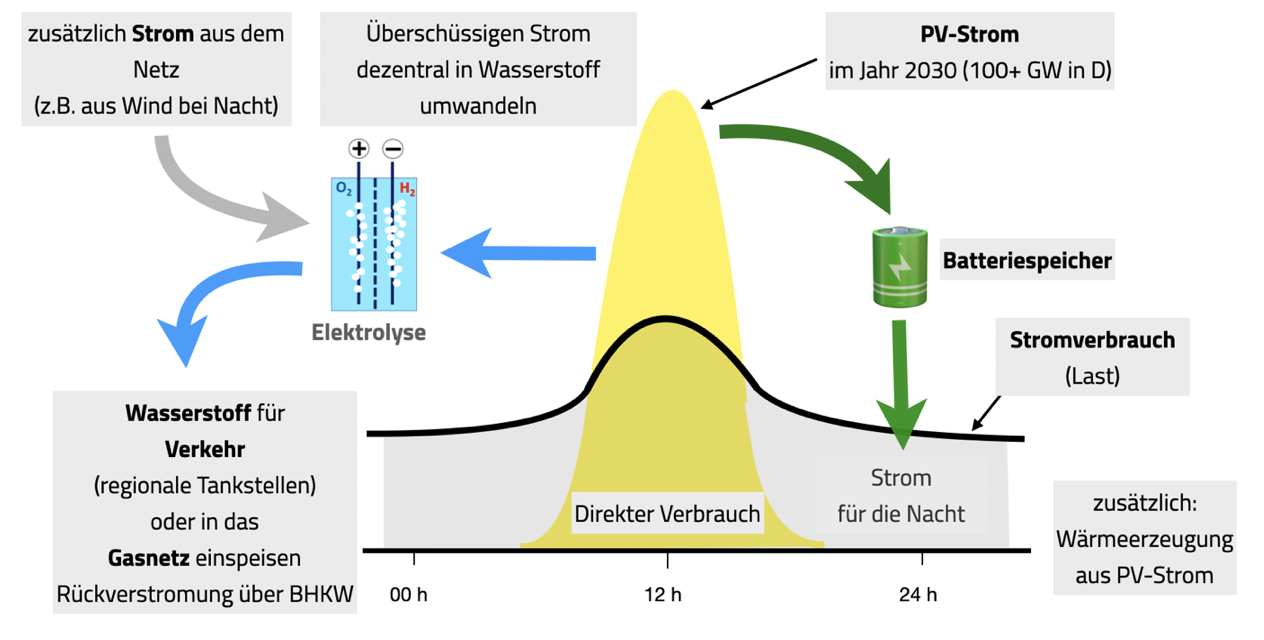

Umgekehrt gibt es aufgrund der wachsenden Erzeugungskapazität auch immer mehr Zeiten, in denen zu viel Strom aus Sonne und/oder Wind erzeugt wird. Das führt zu einem immer größeren Überschuss an Strom, der nicht direkt genutzt werden kann. Die Notwendigkeit der Speicherung von überschüssigem Strom wird immer größer. Das Grundprinzip ist in der folgenden Grafik vereinfacht dargestellt.

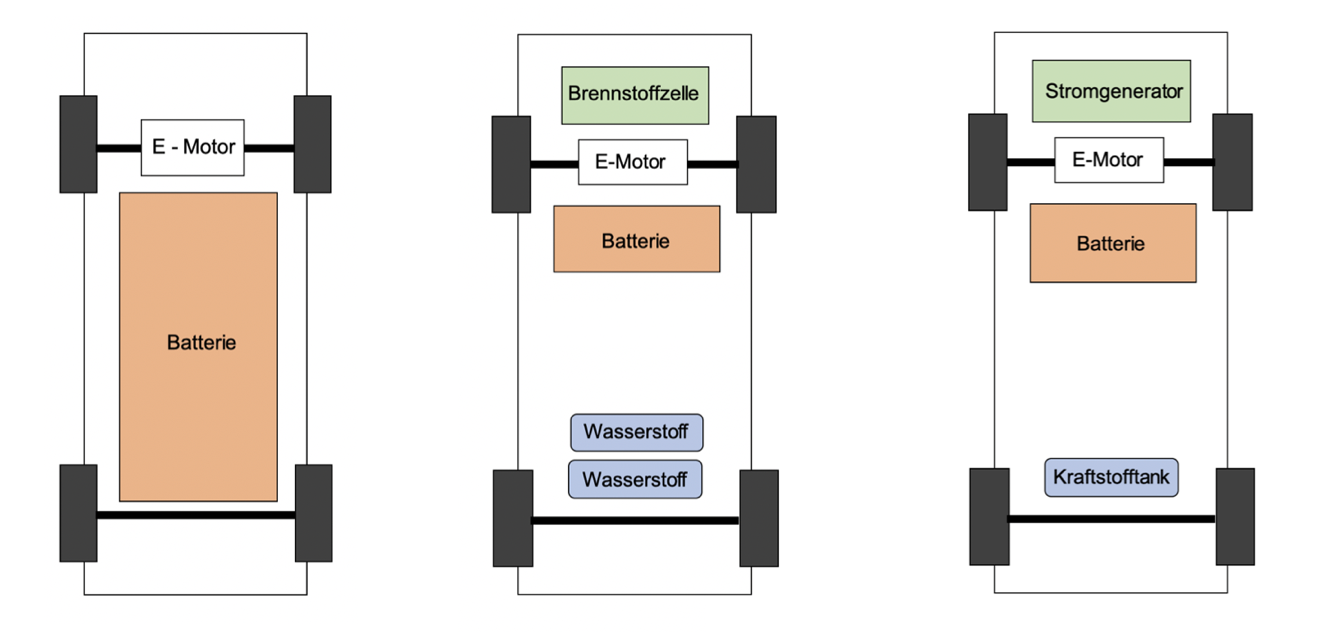

Den Schwerpunkt grüner Energieträger bilden künftig Strom, Wasserstoff und eFuels – das hängt stark von der jeweiligen Anwendung und den weltweiten Entwicklungen ab. Gerade deshalb müssen wir alle Optionen technologieoffen betrachten und dürfen keine sinnvollen Lösungen ausschließen. Das Themenspektrum von e2connect Bodensee betrachtet alle Varianten der Elektromobilität, sei es nur mit Batterien, mit Brennstoffzellen und Wasserstoff oder mit Stromgeneratoren auf Basis von eFuels (von links nach rechts in der Grafik unten)

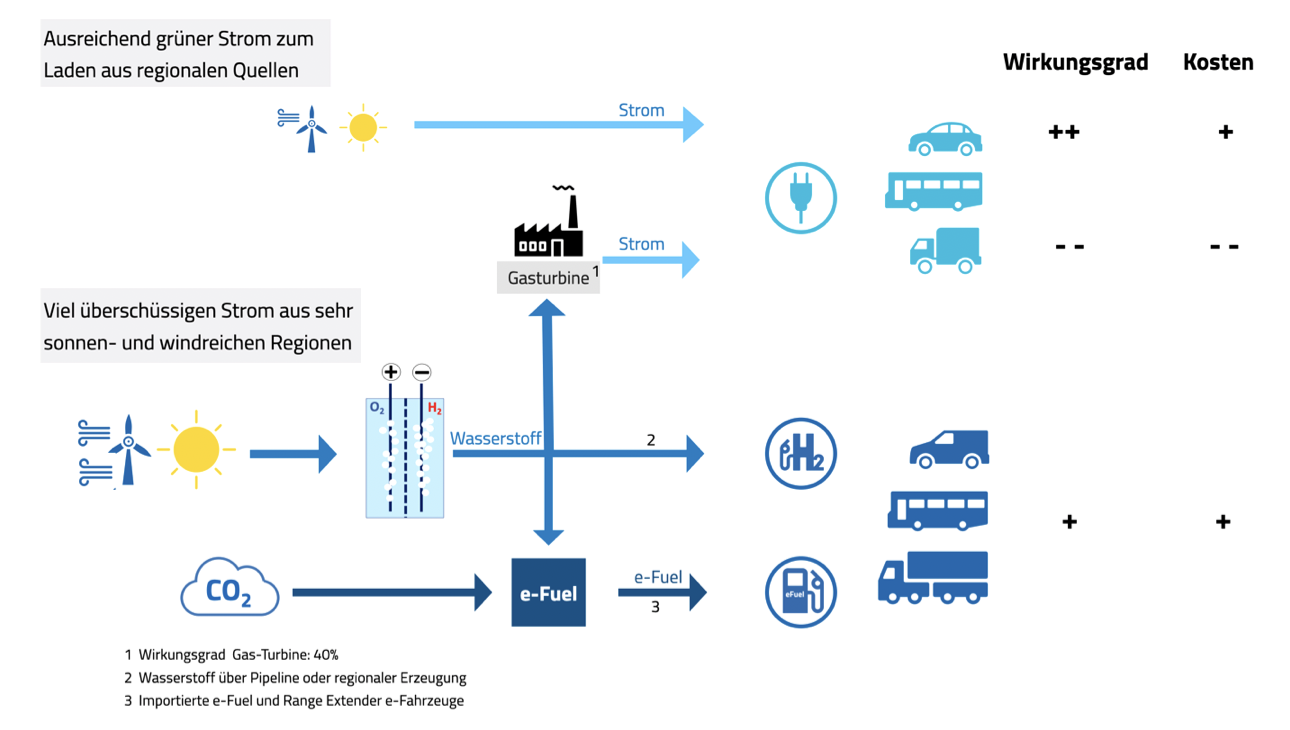

Dazu gehört auch die notwendige Infrastruktur, also Ladesäulen, Stromspeicher, Wasserstoff-Tankstellen und die Versorgung mit grünen Energieträgern. Deren Energie kann aus regionalen Quellen wie Solar-, Wind- und Wasserkraft kommen oder aus sonnen- und windreichen Regionen importiert werden.

Leider gibt es eine sehr irreführende Diskussion zu Wirkungsgraden, die unter anderem davon ausgeht, dass der Strom zum Laden der Batterie-Fahrzeuge immer in beliebiger Menge und direkt von Photovoltaik oder Windkraftanlagen zur Verfügung steht. Das ist aber eher die Ausnahme. Sehr häufig wird er aus Gasturbinen kommen, die heute aus Erdgas und künftig aus grünem Wasserstoff Strom erzeugen. Diese Gasturbinen haben allerdings einen schlechten Wirkungsgrad. Anderseits gibt es immer häufiger bei viel Wind und/oder viel Sonne überschüssigen Strom, der dann in Wasserstoff umgewandelt und gespeichert wird. Die Grafik unten zeigt vereinfacht die Zusammenhänge.

Die Zukunft der Energieversorgung und die Herausforderungen der Transformation verstehen bzw.: Wie funktioniert die Energiewende? Einige fundierte und hilfreiche Informationen dazu finden Sie im Internet; dazu gehört der sehr gelungene Beitrag von Enertrag.

.

Die Energie- und Mobilitätswende führt zu einem radikalen Umbau der Wirtschaft, die bis heute stark von den Technologien der fossilen Welt und des letzten Jahrhunderts geprägt ist.

Vor allem asiatische Unternehmen bringen Zukunftstechnologien mit hoher Geschwindigkeit auf den Markt und versuchen, den Weltmarkt zu dominieren.

Daher wird es immer wichtiger, die Arbeitsplätze der Zukunft in den Regionen selbst zu gestalten. Bei völlig neuen Technologien ist eine enge Zusammenarbeit entlang der gesamten zukünftigen Wertschöpfungskette – von der Strom- oder Wasserstofferzeugung bis hin zu den Fahrzeugen und deren Wartung – entscheidend für den Erfolg. Für einzelne Unternehmen ist das Risiko des Scheiterns meistens zu hoch. Das Vernetzen der Akteure ist zentrales Anliegen von e2connect Bodensee.

Der mit fossilen Brennstoffen betriebene Individualverkehr ist heute einer der größten Verursacher von CO2-Emissionen.

Doch wie das Auto stehen lassen, wenn zuverlässige Alternativen fehlen?

Ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz und der Ausbau von sicheren Radwegen am See und durch die Ortschaften könnten viel verändern.

Das geliebte heilige Blechle öfter mal stehen zu lassen und Alternativen zu nutzen wird gelingen, wenn die öffentlichen Verkehrsmittel zuverlässig und bequem sind und wir uns sicher auf Radwegen um den See und in die angrenzenden Ortschaften bewegen können.

Apropos ÖPNV: Unsere Nachbarn in Vorarlberg und in der Schweiz machen es vor: Dort funktioniert der Nah-, Regional- und Fernverkehr präzise und zuverlässig, fast wie ein Schweizer Uhrwerk. Vielleicht sollten wir einfach mal über die Grenze schauen und uns inspirieren lassen. Die Bodenseeregion hat das Potenzial, ein Modell für nachhaltige Mobilität zu werden – wenn wir konsequent die richtigen Schritte gehen.

Der Bodensee liegt direkt vor der Haustür und bietet alles, was man für eine erholsame Auszeit braucht.

Mit dem Fahrrad rund um den See – das ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch eine gesunde Möglichkeit, die Region aus einer ganz neuen Perspektive zu entdecken: malerische Ufer, schöne Städte und eine beeindruckende Natur, die einem auf jedem Kilometer begegnet.

Diese Art der Mobilität lässt sich auch in den Alltag integrieren. Der tägliche Weg zur Arbeit wird zur Gelegenheit, die Landschaft zu genießen und gleichzeitig etwas für die Gesundheit zu tun. Ein bisschen frische Luft, ein bisschen Bewegung – und schon fühlt sich der Tag ganz anders an.

Warum also in die Ferne schweifen?

Viele unserer Lebensmittel und Konsumgüter kommen heute aus der ganzen Welt – oft über weite Strecken per Flugzeug oder Frachtschiff. Doch ist das wirklich notwendig? Produkte aus der Region sind eine echte Alternative, die mehr als nur Frische bietet. Sie stärken die regionale Wirtschaft, unterstützen die Erzeuger vor Ort und verkürzen die Transportwege erheblich.

Weniger Transportkilometer bedeuten nicht nur weniger CO2-Ausstoß, sondern auch mehr Verantwortung für unsere Umwelt.

Jeder Einkauf vor Ort ist ein kleiner Schritt, der einen großen Unterschied machen kann. Wir reduzieren unseren ökologischen Fuß(bzw. Reifen-)abdruck durch kürzere Transportwege und schaffen gleichzeitig eine nachhaltige Verbindung zu unserer Region.

Nachhaltigkeit beginnt vor der eigenen Haustür.

Einschneidende Veränderungen, die spürbaren Einfluss auf das bisher Gewohnte haben, können nur gelingen, wenn die Bevölkerung und unmittelbar Betroffene dahinter stehen. Im Klartext: Ohne wirksame Öffentlichkeitsarbeit wird es schwer werden, das Thema „Nachhaltige Mobilität“ im Bewusstsein der Seegemeinden zu verankern. Als kleines und unabhängiges Netzwerk sind wir dazu zwar finanziell nicht in der Lage, können uns bei entsprechender Unterstützung aber verschiedene Maßnahmen vorstellen.

Dazu gehören etwa Informationsveranstaltungen in einzelnen Anlieger-Gemeinden oder auch begleitete Schulprojekte, die den genannten Aspekt zum Schwerpunkt haben.

Im Rahmen unserer Arbeit, zu denen insbesondere die regelmäßigen Blogbeiträge gehören, werden wir verstärkt Erfolgsgeschichten rund um den See und andere positive Beispiele aus der Region ins Visier nehmen. Wo immer möglich, werden wir dabei auch versuchen, sie in der regionalen Presse unterzubringen. Dabei ist uns trotzdem klar, dass es vor allem auch begleitende, aber leider kostenpflichtige Maßnahmen – etwa Flyer, Plakate, Umfragen, professionelle Vorträge – sind, die den Weg zum gemeinsamen Ziel deutlich abkürzen könnten.