Die öffentliche Debatte über die Notwendigkeit von Gaskraftwerken wird sehr stürmisch geführt. Jeder weiß, was man auf keinen Fall tun darf und gleichzeitig sagt keiner wie es wirklich funktionieren kann. Dabei sind die Aussagen der Experten aus der Energiewirtschaft seit vielen Jahren stabil: Für eine sichere Energieversorgung benötigen wir mindestens 20.ooo Megawatt zusätzliche, sehr dynamische Kraftwerke.

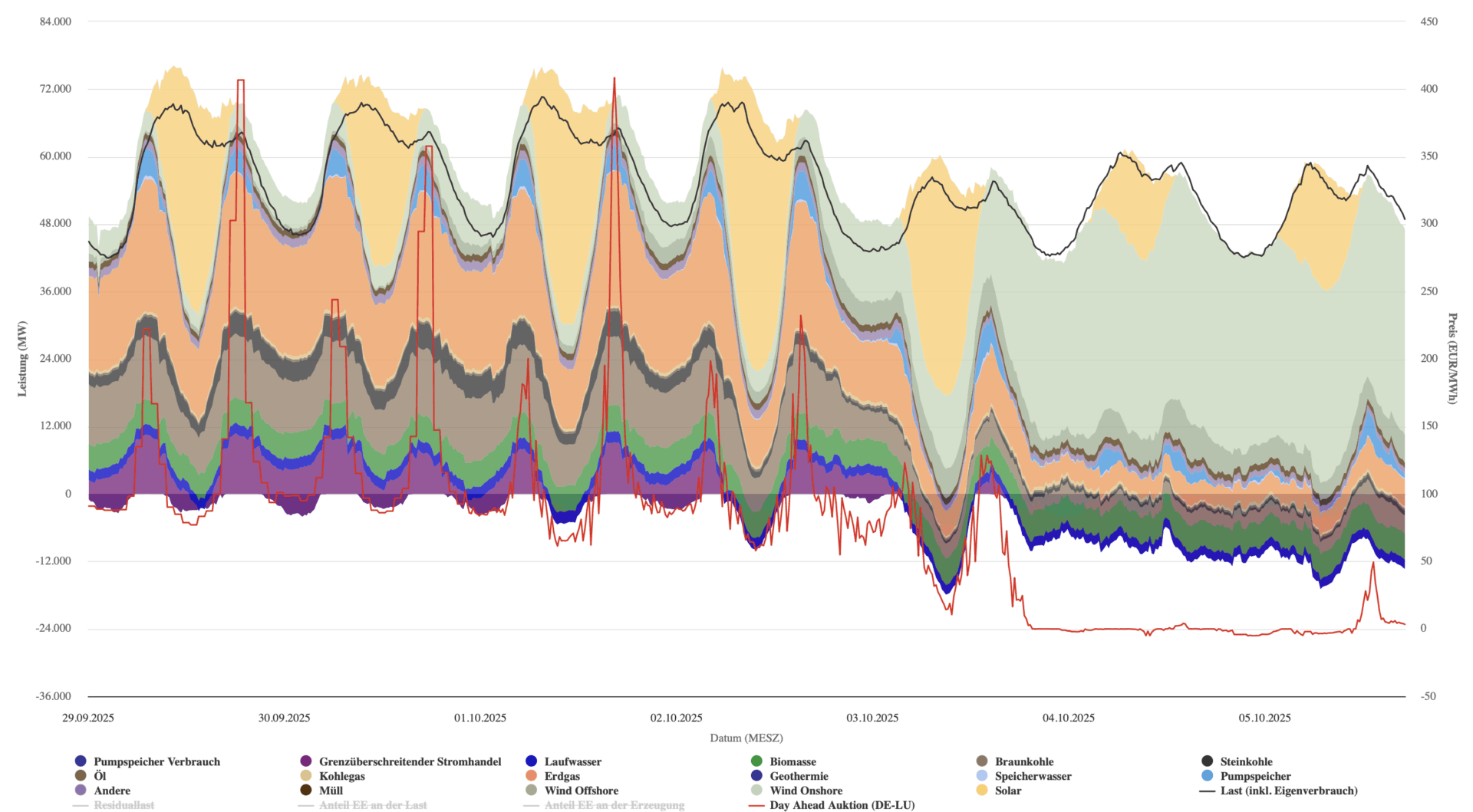

Ein Blick auf die Stromversorgung der letzten Woche in den Energy-Charts hilft, die grundlegenden Zusammenhänge der Energiewende besser zu verstehen, und trägt hoffentlich dazu bei, künftige Diskussionen faktenbasierter zu führen:

Viele Zeitgenossen tun sich schwer damit, solch komplizierten Grafiken zu lesen. Selbst für Geübte ist es schwierig, die wichtigen Informationen herauszufiltern. Daher habe ich die wichtigsten Aussagen aus der Grafik „herausdestilliert“:

Die schwarze Linie zeigt den deutschen Stromverbrauch in der Woche vom 29.9.25, der je nach Tageszeit und Wochentag deutlich schwankt: Zur Mittagszeit wird viel Strom verbraucht, nachts und an den Feiertagen und Wochenenden weniger.

Die farbigen Flächen stellen die Stromerzeugung aus den verschiedenen Quellen bzw. den Import oder Export (negative Leistung) von Strom dar.

Die rote Linie (und rechte Achsenbeschriftung) zeigt den Strompreis, wie er an der Börse für den nächsten Tag gehandelt wird.

Am 3.Oktober, unserem Tag der Wiedervereinigung, schien viel Sonne und der Stromverbrauch war niedrig, da die halbe Nation im Stau zum verlängerten Wochenende steckte. In Folge hatten die Gas- und Kohlekraftwerke wenig zu tun und die CO2-Bilanz der Stromerzeugung war exzellent. Wir konnten sogar viel Strom in die Nachbarländer exportieren. Die Stromhändler freuten sich über die niedrigen Strompreise.

Am Abend des 3. Oktobers entfaltete sich ein Sturmtief und für die folgenden drei Tage gab es reichlich Strom aus Windkraft, allerdings gab es wetterbedingt auch wenig Strom aus Sonnenenergie. Die Strompreise lagen im negativen Bereich und die CO2-Bilanz war hervorragend. Auch die Nachbarländer hatten sehr viel Strom aus Windkraft. Frankreich musste sogar viele Atomkraftwerke herunterfahren (all dies kann man in den Energy-Charts nachlesen).

Nun folgt die erste Erkenntnis zur Energiewende: Vom 4. bis zum 6. Oktober wurden bis zu 40.000 Megawatt Strom aus Windkraftanlagen erzeugt, der Verbrauch lag zwischen 40.000 und 60.000 Megawatt. Wenn wir bis 2030 die Kapazität aus Windkraft verdoppeln, haben wir an solchen Tagen bis zu 80.000 Megawatt an Windstrom zur Verfügung. Das ist deutlich mehr als wir auch in 2030 benötigen werden. Auch die Nachbarländer werden dann zu viel Strom aus Windkraft haben. Wem wollen wir dann den Strom liefern und warum sollten wir dafür das Stromnetz ausbauen? Mit Batterien lässt sich sinnvoll nur Strom über wenige Stunden speichern, nicht den von drei Tagen.

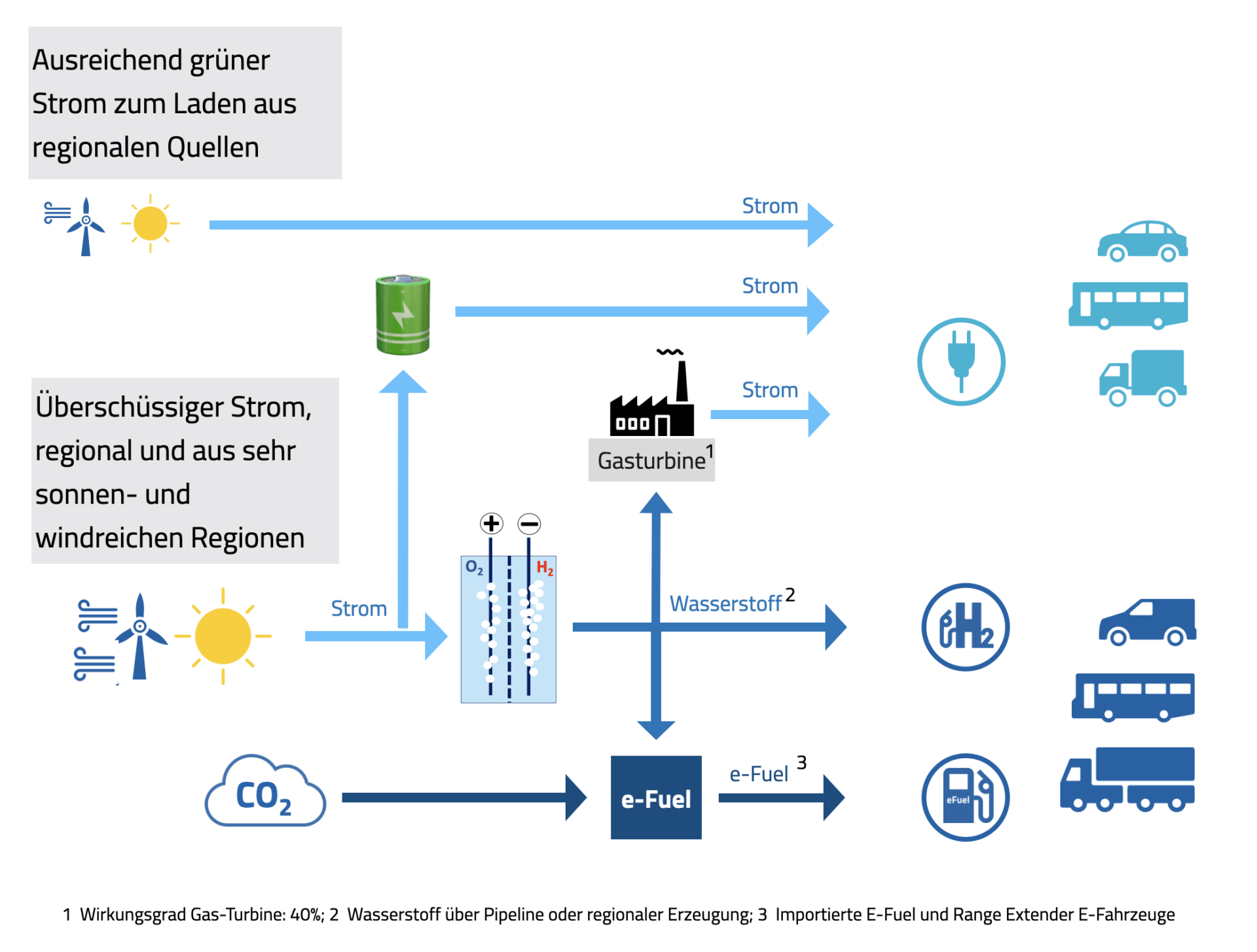

Die Lösung: Den überschüssigen Strom für die Produktion von gut speicherbarem Wasserstoff nutzen.

Zurück zu den vielen Tagen vor dem 3.Oktober und nach dem 6.Oktober: An den kürzer werdenden Tagen gab es zwar noch einigen Strom aus Photovoltaik, zwischen etwa 16 Uhr und 10 Uhr am nächsten Tag mussten Gas- und Kohlekraftwerke jedoch wieder in die Vollen gehen, um alle Verbraucher immer mit ausreichend Strom zu versorgen. Das wird auch im Jahr 2030 nicht viel anders aussehen. Wenig Sonne und wenig Wind bedeuten auch wenig grünen Strom an sehr vielen Tagen.

Jetzt kommt die zweite Erkenntnis zur Energiewende: Mit Batterien kann man für einige Stunden in der Nacht die Stromversorgung unterstützen. Entscheidend ist, wann die Batterien ausreichend grünen Strom zum Wieder-Aufladen bekommen. An den kurzen und nur teilweise sonnigen Tagen mit wenig Wind klappt das nur sehr begrenzt. Wenn wir künftig, besonders in den Nachtstunden, noch mehr Strom zum Laden von Elektrofahrzeugen* und für den Betrieb von Wärmepumpen benötigen, brauchen wir eine andere Lösung:

Das sind dann Gaskraftwerke, die künftig zunehmend mit grünem Wasserstoff betrieben werden.

Einen erheblichen Teil des Wasserstoffs werden wir aus sonnen- und windreichen Regionen importieren müssen, so wie wir heute 70 Prozent unseres Energiebedarfs in Form von Öl, Gas und Kohle importieren.

Wie die Energiewende prinzipiell funktioniert, habe ich in dieser Grafik zusammengefasst:

* Das ICCT hat in einer aktuellen Studie errechnet, dass nur die E-LKWs im Jahr 2030 in der Nacht etwa 12.000 Megawatt zusätzlich an Strom brauchen. Das sind 25 Prozent mehr als heute!

Titelfoto: In der Bodenseeregion machen sich die Sturmtiefs gerne durch Föhn-Wetterlagen bemerkbar